岡山県立玉島高等学校は、創立119年目を迎える歴史と伝統のある学校だ。スーパーサイエンスハイスクールの指定を受け、理数科のカリキュラムに特色をもつほか、ボランティア活動や海外交流などの幅広い活動を通して、「地域共創で目指す、地域や国際社会で活躍する科学技術人材の育成」を目指している。

DONGRIは2021年度に利用を開始し、今年度で3年目となる。今回、高校3年生の英語科を担当する岡﨑修教諭からDONGRIの活用法を聞いた。会話など実践的な場でも通用する、確かな語彙を身につける指導の工夫を聞くことができた。

DONGRIの検索の速さで、授業のリズムを作る

辞書アプリを採用する際、複数のアプリを予算や機能面から比較する中で、DONGRIの「検索スピードの速さ」が決め手となったそうだ。「授業で辞書アプリを使っていくなら、初動の速さが授業のリズムを作るうえで重要だと考えていました。デモ試用の際、DONGRIは検索のロード時間が短い印象を受けました」と岡﨑教諭は話す。玉島高等学校では、1人1台所持しているChromebookで、WebブラウザでDONGRIを使用している。学校のGoogleアカウントを用いれば、シングルサインオンですぐに起動することができる。

岡﨑教諭が担当している現高校3年生は「ウィズダム英和・和英辞典」を利用している。「英作文で間違いやすい部分など、痒い所に手が届くように、解説が充実しています」とウィズダム英和辞典の特長を話した。

岡﨑修教諭

「通じる英語」を身につけるため、音声を必ず確認

岡﨑教諭は授業の毎時間、英単語とその例文を、教室のスクリーンに映して説明している。その際、強弱とアクセントを意識しながら必ず音声を確認しているという。「分からない単語を調べる時が、通じる発音を身につける唯一の機会だからです。冗談半分ですが、授業中も大きな音で発音を再生して、僕の声が聞こえなくなっても構わないと伝えています」と、音の重要性について話した。

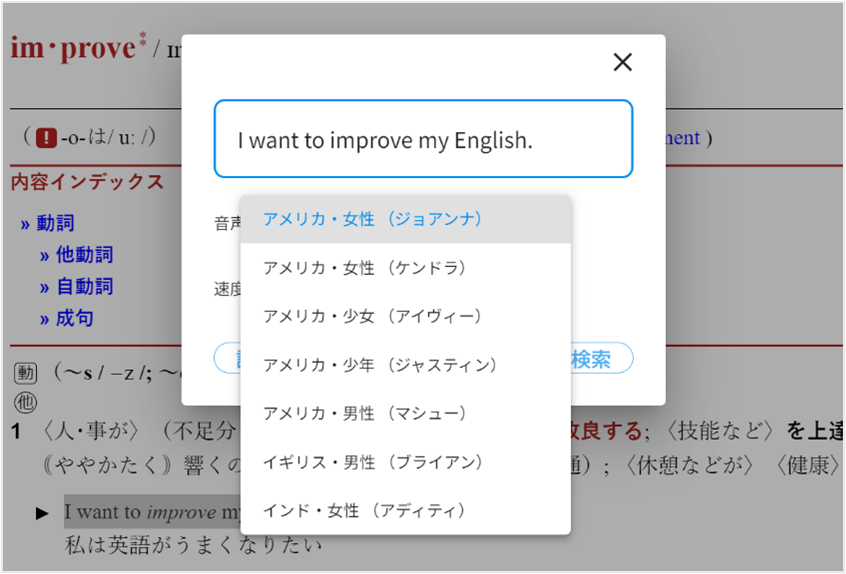

DONGRIでは、単語だけでなく、収録されている例文の音声も再生できる。話者の国・性別を7種類から選ぶことができ、速度を変更することも可能だ。岡﨑教諭は、共通テストでさまざまな国の英語が話されることを鑑み、国の偏りなく音声を聞くよう伝えているという。

岡﨑教諭は、「リズムとイントネーション」を重要視する理由について、次のように話した。

英語圏の人と会話をする際、少々文法が間違っていても、相手が忍耐強く聞いてくれることもあります。ただ、間違ったイントネーションで発音すると、たちまち、会話が成立しなくなります。ネイティブ同様の英語を話せる必要はありませんが、日本語と大きく異なる、英語のリズムとイントネーションは、いつも意識して欲しいです。

1つの語句に対する理解を深める「ボキャビルプリント」

音に加えて、岡﨑教諭が日頃生徒に伝えていることは「1つの単語に対し1つの意味だけを覚えない」という点である。「例えば、英作文で『僕も行く』という表現がありました。本来であれば “I’m coming.” が正しいのですが、『行く』=『go』と覚えていて、 “I’m going.” と書く生徒もいました。その他にも、『の』は必ず『of』と表す生徒も多い印象です。ですので、『DONGRIを使う際は必ず単語だけではなく例文も読み、正しい使い方を理解しましょう』と伝えています」と話した。

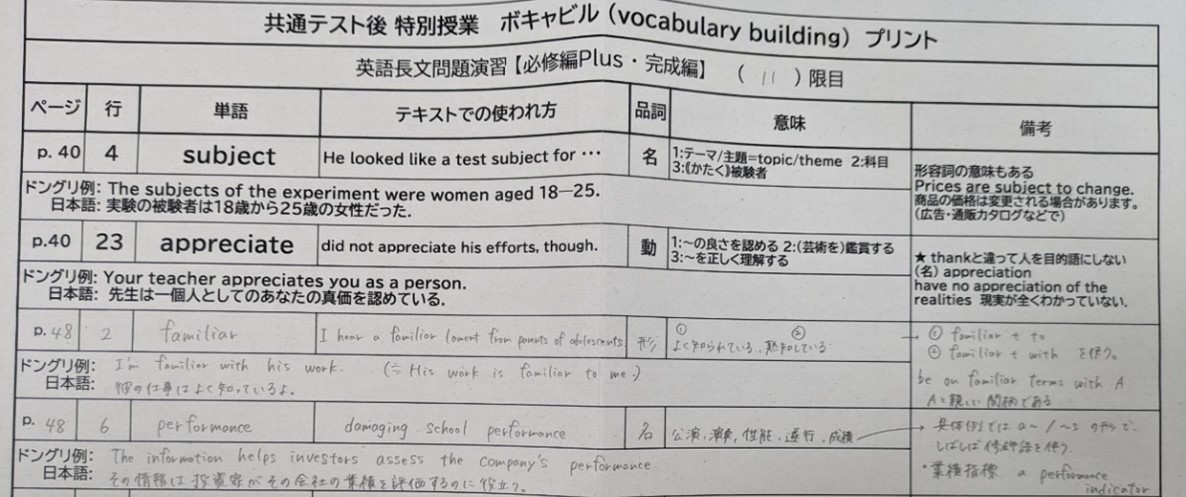

岡﨑教諭は、語句1つに対する理解を深めるため、「ボキャビル(vocabulary building)プリント」を課題として出す。“語彙を構築する”ためのそのプリントでは、意味だけでなく、英文内での使われ方や、使用上の注意点を書く欄がある。「備考」では、生徒が重要だと感じた点を取り出し、一生懸命まとめている様子が見受けられる。

ここで抽出する単語は生徒の自由だが、岡﨑教諭は“中1で学びそうな簡単な単語”も辞書を引くよう伝えているそうだ。「例えば、fineは『罰金』、studyは『書斎』、wellは『井戸』、willは『遺言書』という意味があったりします。生徒には、難しい単語や新しい単語を覚えるのは大変だけど、知っている単語の意味を増やしていく方が楽だよね?と伝えています」と話した。

このように課題を通じて、単語の意味以外にも、例文や熟語にも自然と目を向け、語彙を増強させられるような工夫がなされている。

生徒の利用状況を共有し、辞書活用の指針を示す

岡﨑教諭は、DONGRIの「履歴機能」「さらに検索」をよく使うそうだ。「『履歴』は、3つ4つと語句を調べていると、調べたことを忘れていくこともあるのですが、すぐに履歴からさかのぼることができるので便利です。『さらに検索』は、例文の中で分からない単語があった時に、紙の辞書だと一つ一つ調べるのに時間がかかりますが、DONGRIであれば調べたい部分をハイライトすれば、すぐに検索できます」

また、「もし百科事典もあわせて使えるようにすれば、英語長文の題材をまずは日本語で知識を入れる、ということもできると思います」と、教科横断型学習の可能性についても話してくれた。

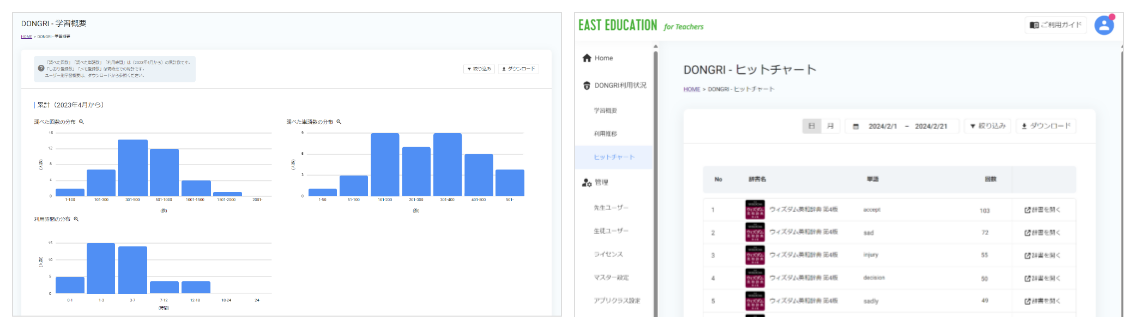

さらに、辞書アプリの機能に加えて、DONGRIの利用状況を可視化する「ダッシュボード」を活用することもあるという。

ダッシュボードとは、教員の管理画面から利用できる機能で、生徒の辞書の調べた回数、利用時間等を確認できる。岡﨑教諭は、生徒達の辞書引き回数の現状と目標を共有し、授業だけではなく家庭学習でも活用を促したそうだ。

またダッシュボードには、生徒がどのような語句を調べているか、ランキングで表示される「ヒットチャート」がある。授業で時間が取れた際は、ヒットチャートを教室のスクリーンに投影し、クラス内で多く調べている語句の辞書ページを開き、重要な部分を解説する時間を設けたという。ランキング上位の語句は、生徒が重要だと感じる語句、意味を捉えるために何度も調べる語句である可能性が高い。ヒットチャートで順位が示されることで、生徒の傾向を掴むことができるようだ。

(左)利用開始からの調べた回数、利用時間を確認する「学習概要」

(右)生徒の調べた回数順にランキング化される「ヒットチャート」

自立的学習者を育てるために

「現代を生きる生徒達は、英語力を身につける環境は十分に整っている」と岡﨑教諭は話す。「昔だったら、授業中に先生が聞かせてくれたCDを欲しいと思っても、学校のものなので貰うことはできませんでした。今では、いつでもどこでも音声を聞けるし、DONGRIで辞書を引けるし、英字ニュースも読めるし、英語を身につける教材はあふれています」

そんな環境下に生きる生徒達に対し、DONGRIの活用を通して「受け身からの脱却」を実現したいと、岡﨑先生は次のように話した。

生徒の中には、勉強に対して受け身の姿勢を取る生徒もいます。ただ高校生以上は、自分から勉強を進めていかないといけません。勉強の習慣を身につけてもらうという意味でも、まず自分で何かを辞書で調べるというのは、受け身からの脱却になると思います。教師から何も言わなくても、DONGRIを自分で立ち上げて調べるというのは、積極的な姿勢の第一歩だと思います。分からないことがあったら調べて、自分の足りない部分、学校のプラスアルファの部分を自分で取りに行くという学習の中で、少しずつ自立的な英語学習者に育っていってほしいと思います。

1つの語句に対し、辞書で2つ3つと理解を深め、確かな語彙を身につけていく。DONGRIが通じる英語を養い、自立的な学習に繋がる一助となればと願うばかりだ。