兵庫教育大学附属中学校は、Agencyを育てる探究総合を主軸としたSTEAM教育を推進し、生徒一人ひとりが主体的に学び、多様な価値観を尊重しながら成長できる教育環境を整えている。教育研究校としての役割も担い、先進的な教育実践や国際交流活動にも積極的に取り組む学校だ。

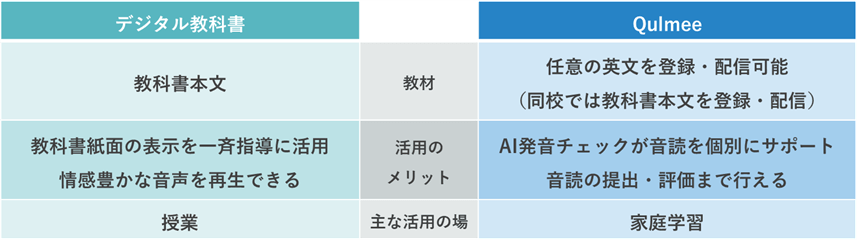

音読アプリQulmeeは、トライアル利用を経て、2025年度から全学年での利用を開始した。Qulmeeとデジタル教科書の併用を通じて、教科書本文の理解やその後のリテリングに効果を実感したという。デジタル教科書とQulmeeの役割分担や、音読を取り入れた授業づくりについて、中学3年生を担当する英語科 堂本先生にお話を伺った。

「Qulmee+デジタル教科書」で読解力が向上

兵庫教育大学附属中学校では、2024年度にQulmeeのトライアルを行った。その背景として、デジタル教科書とQulmeeを併用して音読学習に取組むことで、どのような成果が出るかを検証したいという思いがあったという。

当校で音読を特に重視する背景には、どのような指導観があるのだろう。堂本先生はこれまで、教科書本文の暗唱と、その達成度を確認するインタビューテストを、長年にわたって行ってきた。暗唱を課題提示することで、生徒はひたすら音読に取組むようになる。そして、その過程で生徒は教科書本文の単語・意味理解・英文中の意味のまとまり・発音やイントネーションを自然と身に付けられるようになるのだという。「英語は実技」と語る堂本先生は、繰り返し音読を行うことで、生徒が教科書本文を「自分ごと」として内在化できるように指導をしてきた。

デジタル教科書には、登場人物の心情や題材に応じて情感豊かに本文を読み上げる音声機能など、充実した機能が備わっている。では、Qulmeeも必要と考えた背景には、どのような目的や意図があったのだろう。堂本先生は次のように話してくれた。

「英語の学習では、『どう伝わっているか』に意識を向けることが大切です。デジタル教科書には音声がありますが、それを聞くだけで終わってしまうと、自分の読みが果たしてどう伝わっているかがわからない。だからQulmeeの一番の強みはAIによるフィードバックがあることです。Qulmeeを使用することで、生徒は『伝える相手の視点』をもてるようになりました。そのことが音読に対する意識を高めてくれたと思います。」

堂本先生はQulmeeで生徒が提出した音読の取組状況を「主体的に学びに向かう力、人間性等/知識・技能」の評価に加味しているという。また、2年生でも「1か月半の間、英語を話さない経験を作ってしまわないように」との思いで、夏休みの音読課題として教科書本文をQulmeeで配信するそうだ。提出機能を通じて、デジタル教科書だけでは見取りきれない生徒の音読の学習状況を評価でき、それがモチベーションとなって生徒の音読習慣の定着を図れる点は、Qulmeeならではと言えるだろう

デジタル教科書とQulmeeの役割分担

上記のデジタル教科書とQulmeeの併用の効果を、どのように感じているのだろう。先生がまず感じたことは「教科書が読めるようになった」ことだという。中学3年生にもなると、教科書本文を読むことの難易度はぐんと高くなるが、Qulmeeの音読学習を積み重ねることで「それまで心配していた生徒が普通に読めている」と、生徒も先生も、双方が感じられたことは驚きだったようだ。また、本文への理解が深まると、リテリングが向上し、さらにはプレゼンの活動ではある程度まとまった英語表現が話せるようになったことを実感した。また、音読を通じて生徒は「教科書が読める」ことを自信にし、雑誌や友達が書いた英文を読んでみようとする姿が見られた。実際に生徒へのアンケート結果を見ても、約8割の生徒が音読の効果を実感できていたという。音読を通じて教科書のインプットが高まり、その確かなインプットはアウトプットにつながることを実感できたため、同校では2025年度も継続してQulmeeを利用することを決めた。

音読を中心に据えたリーディングの授業

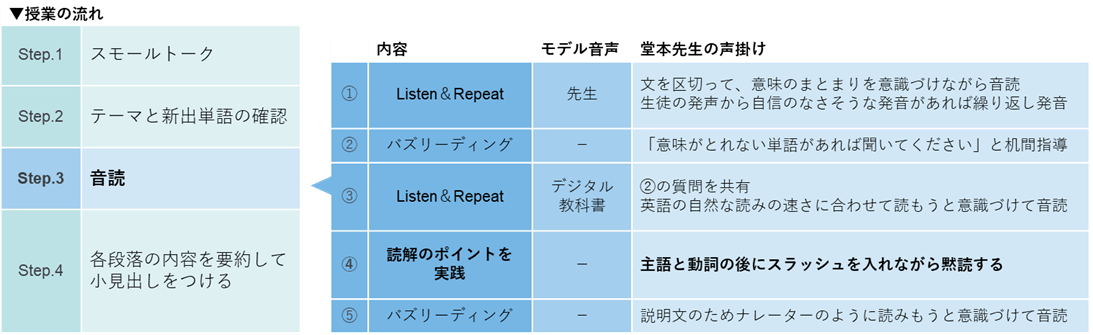

多くの英語学習アプリの中からQulmeeを採用するなど、特に音読を重視する堂本先生が普段どのような授業をされているのかが気になり、授業を見学させていただいた。教科書単元は、この日の授業で生徒が初めて読む内容だった。「めあて:長文を読解する」「ポイント:主語と動詞を意識する」と板書し、授業が始まる。30分近くを割いて音読に取組むなど、堂本先生が音読を大切にしていることは授業の山場と配分時間から伝わってきた。以下のように、ただ音読を繰り返すのではなく、その都度小さな目標を意識づけてから音読に取組むよう促す堂本先生の声掛けが印象に残った。

授業の流れと音読の内容

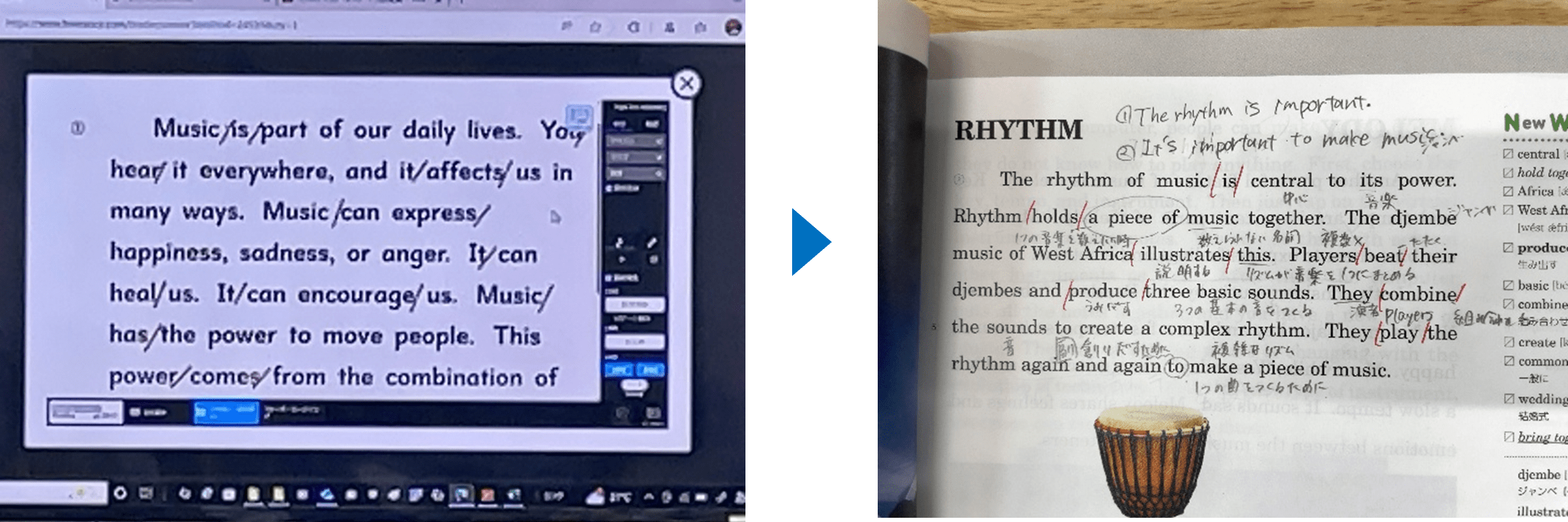

④で堂本先生は、本時のポイントである「主語と動詞を意識する」の手立てとして、主語と動詞の後にスラッシュを挿入する方法を生徒に共有した。デジタル教科書で初めの段落を示しながら、生徒と主語・動詞の位置を確認し、2つ目の段落以降、ペアでの確認を踏まえつつ、生徒個人で考える時間をとった。

デジタル教科書で主語と動詞を確認して(左)、生徒が/の位置を考えて教科書に書き入れる(右)

手立ての目的として、堂本先生は以下のように話す。

(いきなり意味のまとまり(チャンク)を意識することは難しいので、)内容理解のために、まずは主語と動詞を意識するよう、スラッシュを書き入れる手立てを伝えました。基本的に、主語と動詞がわかれば、英文の意味は半分以上分かると思います。それを通じて、生徒は英文を前から読む術を身に着けていきます。

例)You / hear / it everywhere, and it / affects / us in many ways.

あなたは / 聞く / それをいろんなところで, そしてそれは / 影響を与える / 私たちに多くの仕方で

今回の単元は生徒が初めて読解する内容だが、堂本先生は英文の和訳を確認しつつも、それを細かく解説することはしなかった。その代わりに、堂本先生は本時で学習した範囲の英文の音読を家庭学習としてQulmeeで配信することを、授業の終わりに予告していた。主語と動詞を意識して読むという英文読解のポイントを踏まえたうえで、繰り返し音読を通じて英文を内在化(「自分ごと」化)する学習の流れには、「教科書本文の単語・意味理解・英文中の意味のまとまり・発音やイントネーションを自然と身に付けられるようになる」という堂本先生の指導観が表れていた。そして、授業の目的は、「生徒が教科書の英文の和訳を確認する/教えてもらうこと」ではなく、「生徒が読解のポイントを得て自力で長文を読みこなす/自分ごとにすること」に向けられていることを強く感じた。

インタビューの最後、「英語は実技」と話す堂本先生が、生徒にどのように英語の学びを続けてほしいと願っているかを伺った。

「もうひたすら音読です。私は『教科書を読める生徒』を育てたいと考えています。高校にいっても教科書はつきものです。ネイティブの英語に触れることはもちろん大切ですが、それ以上に教科書は、日本人の英語学習者の感覚に沿っているという点で最適な学習教材だと思っています。教科書さえ読めるようになれば、あとは何とかなります。そのためにしっかり教科書を音読できる生徒になってほしいです。」