広島大学附属福山中・高等学校は、自由な校風のもと、自主・自立・自律の精神を追求し、日本と国際社会の第一線をリードする人材の育成を学校の教育目標に掲げて、教育活動を行っている。「ベルもチャイムも鳴らない学校」であることは生徒の自主性に重きを置き、生徒自身の判断で行動するという教育方針の象徴だ。

同校では、2025年度より、中学校1・2年生は音読アプリQulmeeを、高校1年生は音読アプリQulmee・辞書アプリDONGRIを利用して授業を行っている。「英語の上達には音読が不可欠」と話す高校1年生担当の池岡 慎先生は、同校で長年音読を重視した英語指導を行ってきた。音読アプリQulmeeの活用についてお話を伺った。

Qulmeeを活用した授業づくり

広島大学附属福山高等学校では、4月にQulmeeの利用を始めたばかりだが、記録を拝見すると7月初旬の時点ですでに40を超える音読課題が配信されていた。Qulmeeでは、先生・生徒が任意の英文を課題登録でき、先生は生徒に課題を配信することができる。池岡先生が配信した英文は、教科書本文や、副読本として採用している『速読英単語』(Z会)、『速読英熟語』(Z会)の本文や『CNN Workbook Extended Course 2025』(朝日出版社)など、様々だ。当初は自宅で録音提出をさせていたが、人前で声を出すことに慣れた方が良いと考え、家庭では、個々のレベルに応じた練習をさせて、授業で録音提出をされているとのこと。生徒へのフィードバックは、提出された翌朝8時に行うことにしている。

高い頻度で課題を配信する池岡先生の指導についてくる生徒たちは、音読にどのようなモチベーションで取組んでいるのかを知りたく、授業見学をさせていただいた。

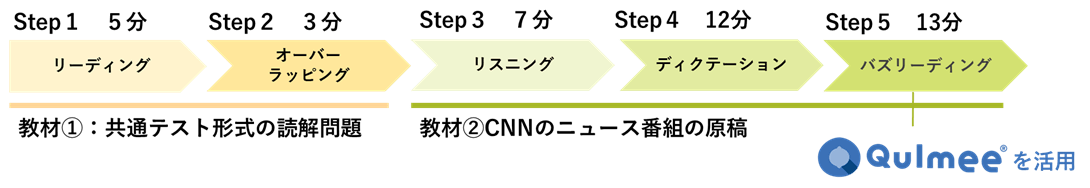

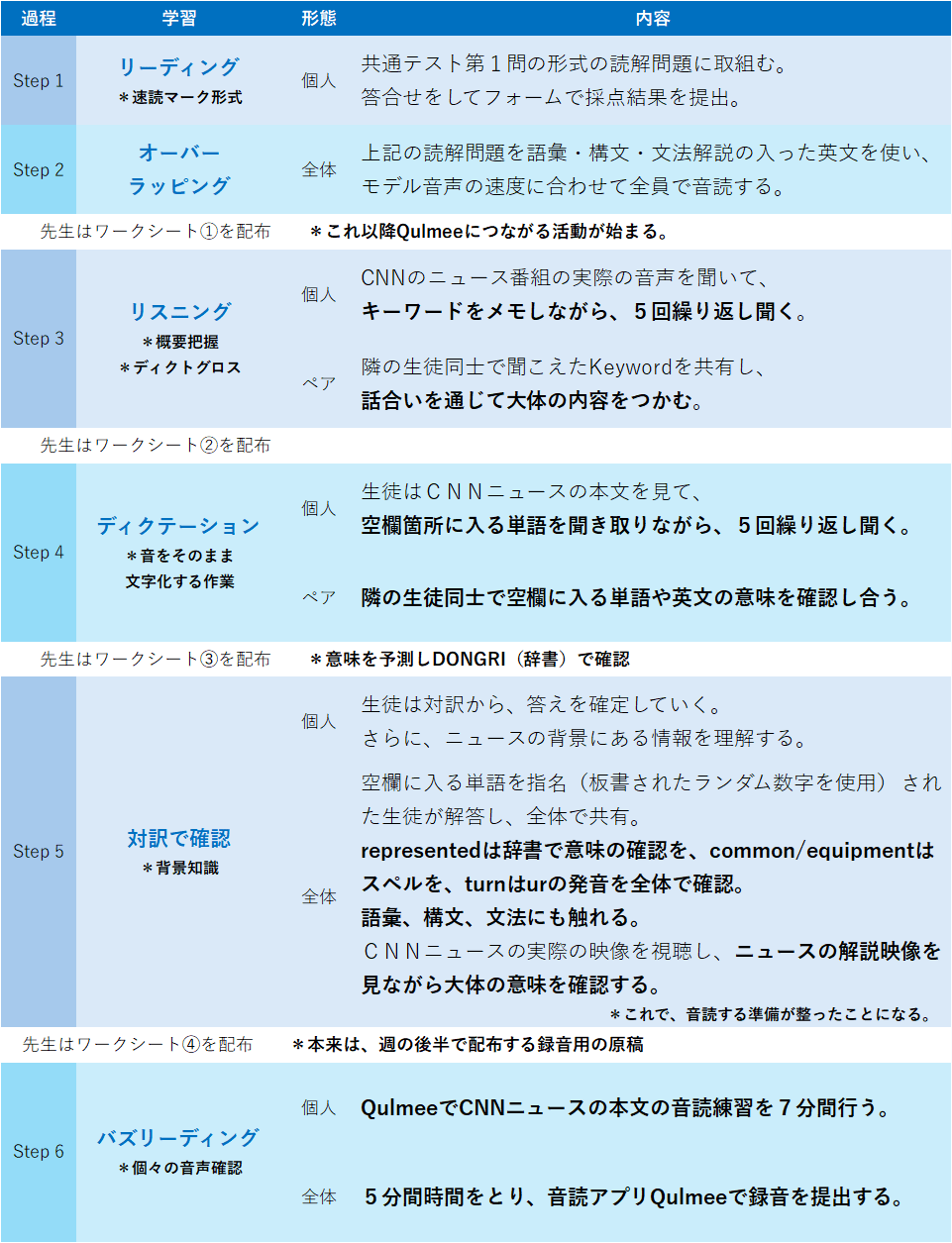

始業のチャイムはなく、この日も先生の小話で和やかな雰囲気になった後、以下の展開で授業が進んでいった。システム化された下記の進め方に生徒は慣れており、先生は言葉少なにワークシートを配布したり、タイムキーピングをしたりして、授業は進む。淡々と進行するように見えるが、生徒は次の活動の見通しがもてており、読む・聞く・書く・話し合うといったその都度の学習活動にとても集中して取り組んでいた。40分間に以下の様々な音読学習の手法が取り入れられ、共通の英文を生徒は繰り返し聞いたり音読したりしながら授業が進んでいった。(*取材時の授業では、本来2つに分けて行うところを連続して展開していただいた。)

▼授業構成

▼指導の流れ

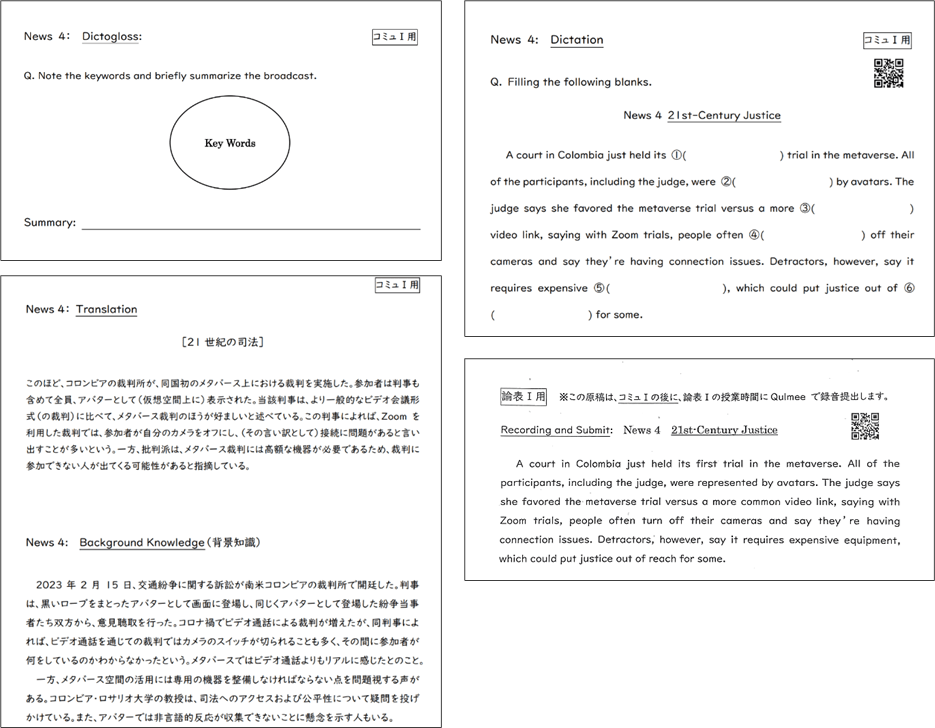

▼左上|ワークシート① リスニングのキーワードメモ 右上|ワークシート② ディクテーションの空欄補充

左下|ワークシート③ 和訳と背景知識 右下|ワークシート④ 録音用の原稿

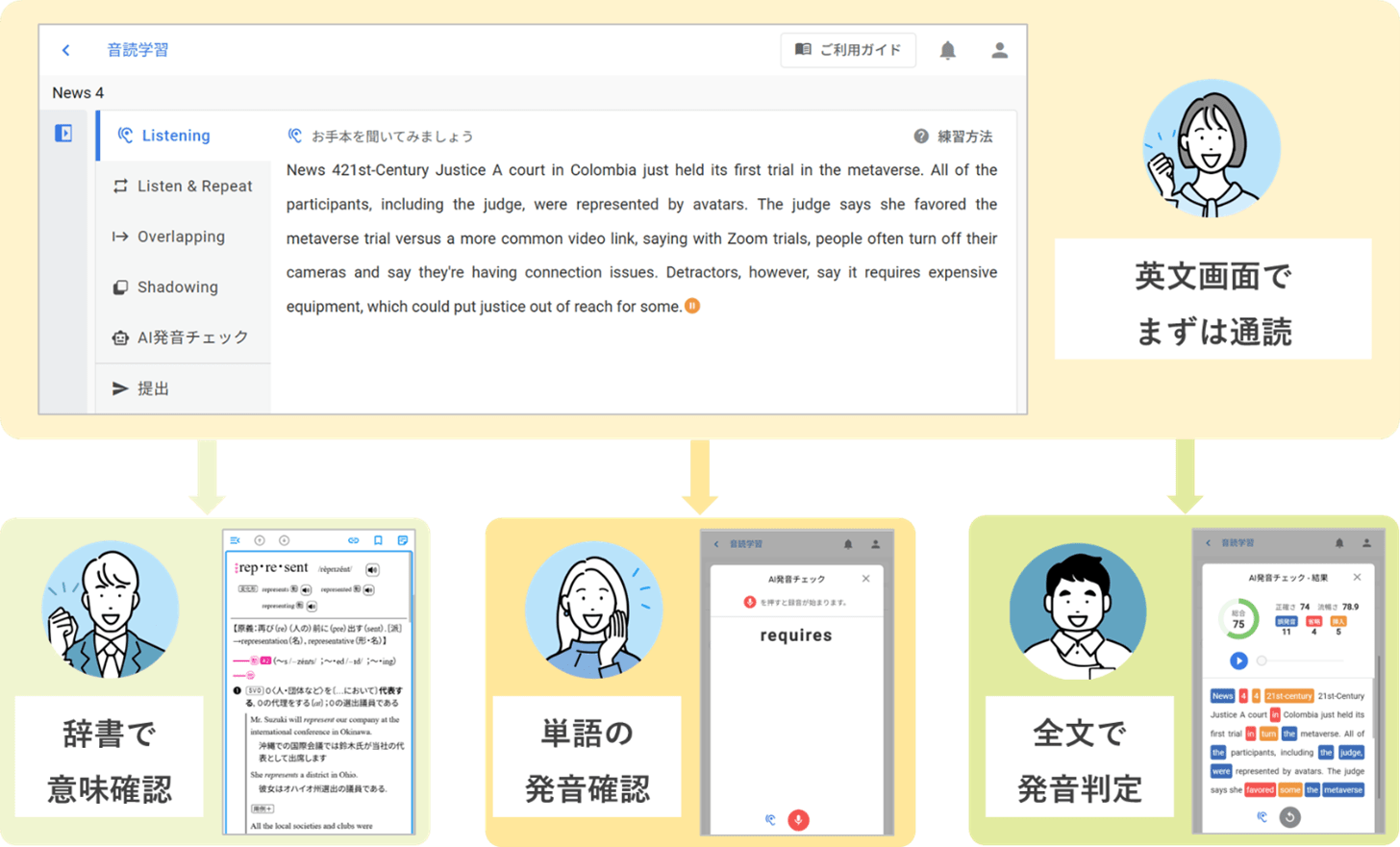

Step 6のバズリーディングが始まると、生徒は自分のレベルや解消したい内容に応じて、以下のような様々な方法で個人学習に取り組んでいた。

生徒に聴くと、中学生まではGoogle Classroomで音読課題が配信され、録音した音声を提出していたそうだ。「音読学習に必要な機能を1つの画面で表示できるからQulmeeの方が快適」とその生徒は話してくれた。

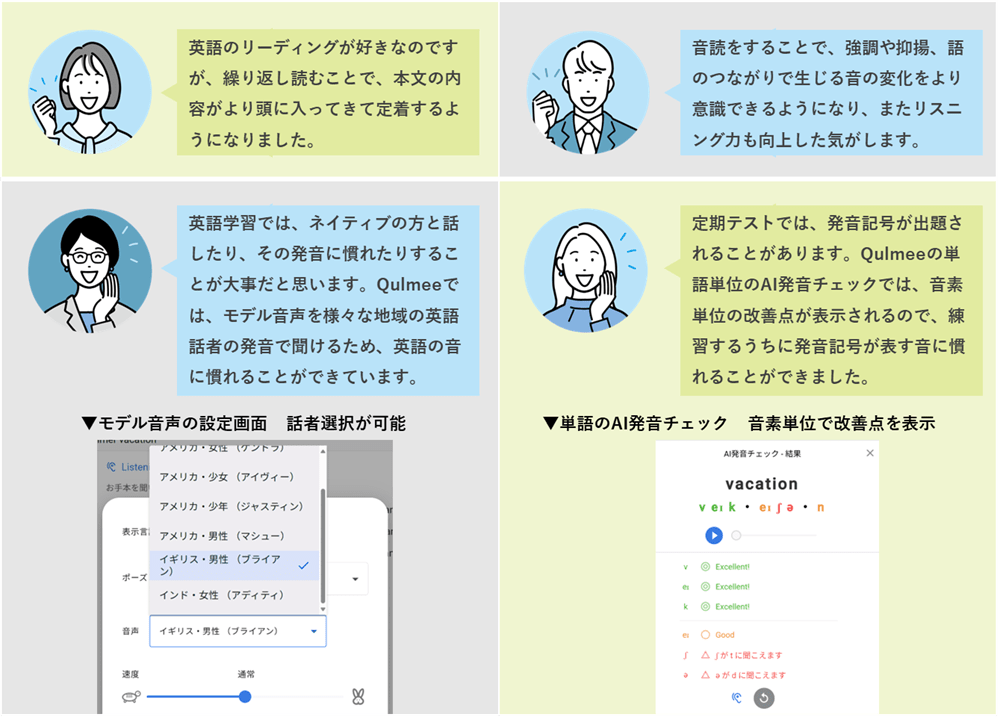

個々の疑問点を生徒は自ら解消させていき、7分が経つ頃には教室中が個々の生徒の音読の声であふれていた。声量差はあれど、どの生徒も集中して音読に取組む姿が印象的だった。授業の後、「音読の効果をどんなところに感じているか」を尋ねると、様々な内容で生徒はその思いを話してくれた。

同じ英文を繰り返し聞いたり音読したりして進む授業に生徒が意欲的に取り組むことができるのは、一人一人が音読の効果を、自分の言葉で語れるほどに実感しているからこそだと感じた。

音読の効果を体感させる工夫

音読指導の難しさの一つとして、全国の先生方からよく挙げられる内容の1つが「音読は重要な学習だがその効果を生徒に実感させることが難しく、学習意欲を高められない」との悩みだ。広島大学附属福山高等学校では、生徒自身が音読の効果をよく実感できているように感じたが、それには池岡先生のどのような指導上の工夫があるのだろうか。後日、池岡先生にお話を伺った。

①池岡先生が音読学習を大事にされる背景には、どのような思いがありますか?

体育科と同じように、英語は技能教科の側面があります。英語を学ぶのに本文を一度や二度読むだけでは足りなくて、繰り返し練習することが欠かせません。そのため、継続して学ぶきっかけとして音読を取り入れています。けれども、音読や暗唱は成果がすぐには表れないため、初めは面倒に感じる子もいます。一度の課題に扱う英文の量は多すぎず、けれども頻度は少なすぎずという風に、先生も粘り強く指導することが大切です。

②初めは繰り返し音読に取組むことが面倒に感じる生徒もいたのですね。

一方で、池岡先生のクラスの生徒に聞くと、様々な視点で感じている音読の効果を話してくれました。

生徒に効果を実感させ、学習意欲を高める指導上の工夫を教えてください。

音読の成果を、生徒が感じられる場面を設定するようにしています。Qulmeeで音読練習をすると、AIからすぐに発音のフィードバックを得られます。また、当校では授業は英語で行い、生徒が英語でやり取りする場面を多く設定しているため、そこでもよく聞ける・話せるようになったと上達ぶりを実感できます。加えて、2週間に1回のALTによるパフォーマンステストがあります。そこでの評価項目には、話す内容以外にも、流暢さ・正確さ・音変化の法則なども入れています。これらのことにより、生徒が音読練習の成果を授業の中で実感できるように配慮しています。

③教科書本文をQulmeeで配信する場合は、音読学習を授業と家庭学習でどのように行われていますか。

教科書本文を扱うときは、Qulmeeでパラグラフ単位の課題を配信しています。通常の授業展開で様々な音読練習も行いながら、授業の空いた時間で一斉に録音の提出に取り組ませています。

④貴校では、昨年度まで使用されていた英会話学習アプリからQulmeeに切り替えて採用いただきました。

英会話学習アプリと音読アプリを比較すると、どのような点にメリットや変化をお感じでしょうか。

パッケージ化された教材は、必ずしも生徒の実態や指導のねらいに合っているわけではありません。また、授業と連動していない課題も多く、できる子はどんどん取組めるけど、できない子はつまらなくてやめてしまう。 その点Qulmeeは教材登録の自由度が高く、使いやすいと感じています。また、授業で扱った英文をQulmeeで繰り返し音読するうちに、生徒は「これはどういう構文なんだろう」「この指示代名詞がさすものは何だろう」と「読みの深堀り」ができるようになります。語彙・語法・文法などの下地がある程度理解できた「身近な教材」で音読に取組む方が、より効果的な学習につながると考えています。

インタビューの中で、先生の「指揮者としての役割」が話題に挙がった。池岡先生のこうした指導観やそれに基づく様々な手立ての工夫が、音読の効果を実感しながらモチベーションを高め、日々着々と英語力を磨く生徒たちの学びを支えているように感じた。

先生は指揮者に似ていると思います。指揮者(先生)には、目の前の演奏者(生徒)に期待するサイン(課題)を出さなくてはいけない大切な役割があります。生徒の学習をアプリに丸投げするのではなく、Qulmee がもつ自由度を最大限に生かすことが、指揮者(先生)が理想とする演奏(英語の力)を実現できる可能性を高めることにつながると思います。

広島大学附属福山中・高等学校

第55回教育研究会開催のお知らせ

Qulmee を活用した授業をライブで参観できます。研究会の詳細は下記のURLをご確認ください。